Der Zeitungsphilister von gestern als digitaler Bohèmien von heute

Konstanz, 16. April 2010, 01:01 | von Marcuccio

An der Dauerdebatte der letzten Jahre, Online vs. Print, Blogger vs. Journalisten ist ein Aspekt besonders amüsant: Wie stark neben der eigentlichen Medienschelte auch der mit dem neuen Medium verbundene Lifestyle Thema ist. Stellvertretend für diesen Zugriff vielleicht Wolfgang Büschers aparte Musterung des digitalen Bohemién (Best of Feuilleton 2009). Oder, ganz aktuell, Marcus Jauers FAZ- und nicht »Zeit«-Dossier über Blogger.

Gern vergessen wird, dass auch Zeitungsleser im semi-öffentlichen Raum einmal so neu waren die »die Leute mit den Laptops« (Jauer) heute, und sie wurden auch genauso distanziert inspiziert:

»Eine (…) besonders interessante Spezies ist der liberale Zeitungsphilister. Bevor derselbe Morgens seine Zeitung gelesen hat, ist er nur ein halber Mensch; über dem Lesen aber geht ihm ein Licht nach dem andern auf, so daß er abends beim Schoppen über alle Tagesfragen mit zu Gericht sitzen kann und nicht begreift, wie es möglich ist, anderer Meinung zu sein.«

Willkommen in den Jahren nach 1848, die liberale Revolution ist noch so jung wie die digitale heute. Pressefreiheit schien zwar einerseits schon legal und irgendwie fortschrittlich, andererseits aber auch ähnlich unbequem wie die Bloggerfreiheit heute. Und mindestens so verdächtig wie stundenlanges WLAN im St. Oberholz muss man sich die ausufernde Zeitungslektüre vorstellen:

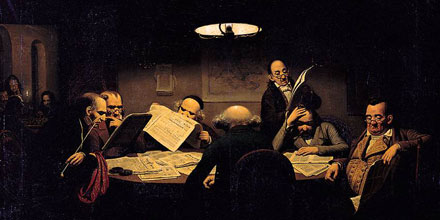

»Eine Art von Hochschulen für das Zeitungsphilistertum sind die Casino-Lesezimmer. In feierlichster Stille, die Denkerstirne bald auf den einen bald auf den anderen Ellenbogen gestützt, sitzen sie hier und machen den Eindruck, als ob auf ihnen zunächst der schwere Beruf lastete, die Welt in ihren Fugen zu halten.«

Wer schreibt dieses ganze schöne Zeitungsleser-Bashing? Es ist der Ultramontanist August Reichensperger, den man bis heute als Außendeko des Kölner Doms besichtigen kann. Er hat ein so genanntes »Rath- und Hülfsbüchlein für Zeitungsleser« geschrieben, das in den 1860ern und ’70ern in rasch aufeinanderfolgenden Auflagen verlegt wird. Das Werk mit dem Titel »Phrasen und Schlagwörter« kommt als getarnte Handreichung für Zeitungsleser daher, ist in Wahrheit aber eine Art Kulturkampf gegen die liberale Presse mit sprachkritischen Mitteln. Polemisch vorgeführt wird, von welch miesen Journalisten-Tricks sich der empfängliche, leider allzu empfängliche Zeitungsphilister immer wieder beeindrucken lässt.

Pressefreiheit und Netzfreiheit

Reichensperger geht vor allem gegen den Strich, wie hedonistisch der Zeitungsphilister die neue Pressefreiheit genießt:

»Was er gestern gelesen hat, weiß er ohnehin meist heute schon nicht mehr; er glaubt aber jedes Mal, wenn seine Zeitungsstunde vorüber ist, wunders, was er gelernt habe, wenn nicht gar gethan habe.«

Am Ende, so Reichensperger, setze sich der Zeitungsfan noch »in den Kopf, er habe ein gutes Theil an allen Erfindungen der Neuzeit, von der Dampfmaschine an bis zum atlantischen Telegraphenkabel, und sieht mit stolzem Hochgefühle auf alle seine Nebenmenschen herab, welche solchen Anspruch nicht erheben zu können glauben.«

Das erinnert an die Web-2.0-Pauschalkritik einer Astrid Herbold oder auch Susanne Gaschke (»Die Netzanbeter«, FAS vom 19. April 2009, S. 13):

»Ein Kennzeichen der Netzbewegung ist ihr hermetisches Vokabular. Wer weiß, was Wikis und Blogs sind, Cookies, Tools, Open Source Software und soziale Netzwerke, der kann seine Zugehörigkeit zur Fortschrittspartei nachwiesen. Natürlich muss man alle diesen neuen Funktionen irgendwie nennen, aber die Begeisterung, mit der dieser Jargon benutzt wird, als ob jeder ihn verstehen müsste, dient vor allem der Abgrenzung zu Uneingeweihten.«

Ob Zeitungsphilister oder Netzanbeter – es geht also nie nur ums Medium, sondern viel mehr und vielleicht vor allem um die ganzen Begrifflichkeiten und das Gefühl drumherum. Zeitgenössisch ist solche Medienkritik notorisch schlecht gelaunt, doch medienhistorisch wird diese schlechte Laune meistens immer besser – im Idealfall sogar richtig unterhaltsam.