William Blake im Petit Palais

Paris, 17. Juni 2009, 00:48 | von Paco

Heute morgen bei Eric Kayser am Anfang der Rue Monge (wird hier auch bald zum Kaffeehaus des Monats gekürt), und dabei lese ich in »Libération«, dass die William-Blake-Ausstellung im Petit Palais nur noch 10 Tage vorgehalten wird. Das ist aber nicht nur irgendein kurzer Hinweis, nein, zu diesem Countdown gibt es einen echten, vollwertigen Feuilleton-Artikel (»William Blake l’enluminé«, S. 31). So eine Rezension hat es in »Libé« zwar auch schon Ende April gegeben. Aber vielleicht wollte der Autor des heutigen Textes, Philippe Lançon, einfach noch einen Blake-Artikel loswerden, den er eh auf Halde hatte.

Heute morgen bei Eric Kayser am Anfang der Rue Monge (wird hier auch bald zum Kaffeehaus des Monats gekürt), und dabei lese ich in »Libération«, dass die William-Blake-Ausstellung im Petit Palais nur noch 10 Tage vorgehalten wird. Das ist aber nicht nur irgendein kurzer Hinweis, nein, zu diesem Countdown gibt es einen echten, vollwertigen Feuilleton-Artikel (»William Blake l’enluminé«, S. 31). So eine Rezension hat es in »Libé« zwar auch schon Ende April gegeben. Aber vielleicht wollte der Autor des heutigen Textes, Philippe Lançon, einfach noch einen Blake-Artikel loswerden, den er eh auf Halde hatte.

Hat sich jedenfalls gelohnt, der Artikel ist ziemlich gut und wurde virtuos aus dem feuilletonistischen Referenzbaukasten bestückt. In den drei Spalten finden sich Nennungen von: Milton, Borges, Dickens, Michelangelo, Watteau, der deutschen Romantik insgesamt, Coleridge, Robert Walser, García Márquez.

Dank der Ermahnung vonseiten der Zeitung dann zur Mittagszeit vor Ort. In einem der Begleittexte an den Eckpfeilern des Parcours wird noch mal daran erinnert, dass die Ausstellungen zu Lebzeiten des Popromantikers Blake nur schlecht besucht waren. 1809 gab es eine im Haus seines Bruders, es kamen 6 Leute. Den Beruf ›verkanntes Genie‹ hat Blake als guter Romantiker natürlich selbst mit gewählt, zu sehen etwa anhand eines Bulletins vom 15. Mai 1809, das er mit dem weinerlichen Milton-Zitat versieht: »Fit Audience find tho‘ few«.

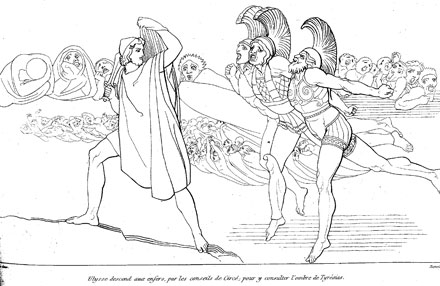

An den Ausstellungswänden hängen die immer wieder ansehnlichen Klassiker (»The Tyger«, »The Ancient of Days«, »Europe, supported by Africa and America« usw.) und noch ein paar andere Sachen. Und es gibt viele kleinteilige Blake-Lyrics zu entziffern, was entfernt an die Lektüre von Robert Walsers Original-Mikrogrammen erinnert, in diese Richtung zielte jedenfalls auch die oben erwähnte Walser-Anspielung in »Libé«.

Und nun, ihr alle, auf zu William Blake, der ist da jetzt nur noch 9 Tage.

Bildquelle: Wikimedia Commons.