Ab dem Moment, als seine Frau ihm eröffnet, sie würde Sy Ableman ihm vorziehen, gerät Professor Gopniks Leben aus den Fugen. Er ist derart vom Pech verfolgt, dass man glauben könnte, jemand habe etwas gegen ihn. Ist es Gott? Dies herauszufinden, wendet sich Larry an die Würdenträger seiner jüdischen Gemeinde …

Coen Country. Ein namenloser Vorort von Minneapolis, Minnesota. Wenn es ein Coen Country gibt, dies muss es sein.

Coen Klüngel. Roger Deakins (Kamera), Carter Burwell (Musik)

Coen Quote. »Look, look, something is very wrong! I don’t want Santana Abraxas, I’ve just been in a terrible auto accident!« (Larry weiß die Offerten des freundlichen Columbia-Kundendienstmitarbeiters nicht recht zu würdigen)

Coen Gold. Dannys Bar Mitzwa. Die Zeremonie, mit der der Junge die jüdische Religionsmündigkeit erwerben soll, wird durch seinen Marihuana-Konsum auf dem Synagogenklo ein wenig in Mitleidenschaft gezogen. Der große Moment seines Tora-Vortrages ist so liebevoll subjektiv inszeniert (Höhepunkt ist das ohrenbetäubende Geräusch, das die Jad, der Tora-Zeigestab, auf dem Pergament macht), dass den Coens enge autobiografische Motive untergeschoben wurden. Sie dementierten.

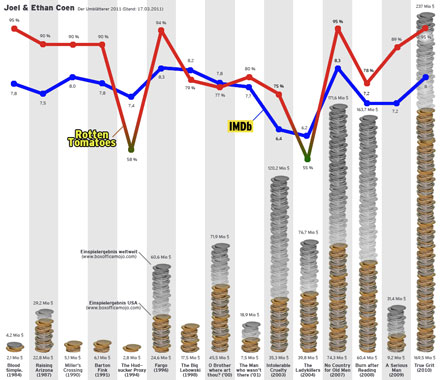

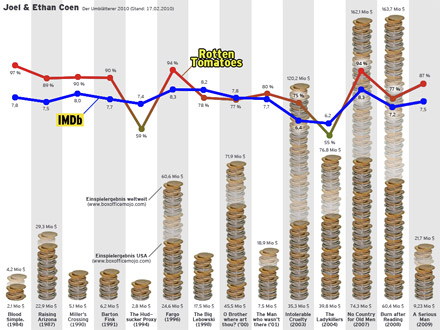

Classic Coen? Auf den Plakaten an den U-Bahn-Haltestellen steht: »Von den Machern von ›Fargo‹, ›The Big Lebowski‹, ›No Country for Old Men‹ und ›Burn After Reading‹«. Diese Filme sprechen zwar für die Klasse der Coens, wecken jedoch die falschen Erwartungen. Tatsächlich wurden Zuschauer beobachtet, die frustriert den Saal verließen: kein Blut, kein Bowling, kein Ballern, kein Brad Pitt.

»A Serious Man« ist eine ruhige Affäre. Der Film ist elegant, milde skurril, niemals laut oder extravagant. Die Pointen sind subtil, lauern aber an jeder Ecke der Geschichte. Es geht um Schicksal und seine Unausweichlichkeit. Es geht um Familie und ihren Zerfall. Es geht um Integrität, es geht um Wissenschaft und Religion. Es geht um Zähne und Antennen, es geht um Loyalität und Pubertät. Es geht um Xenophobie und Nudismus in der Nachbarschaft, und um Jefferson Airplane.

Stoff für einen dreistündigen Ensemble-Film, möchte man meinen, aber dies ist die Geschichte eines einzelnen Mannes. Lawrence Gopnik ist ein Mann der Vernunft, er lebt ein redliches Leben, ist ein rechtschaffener, ein seriöser Mann. Er erwartet eine Anstellung auf Lebenszeit als Professor der Physik, seine Familie gedeiht prächtig, nach jüdischer Tradition, alles ist gut.

Denkt er. Als seine Frau ihn wissen lässt, es wäre Zeit über eine Trennung zu reden, ist das erst der Anfang einer verheerenden Kette von Kümmernissen. An der Uni wird er Opfer einer Rufmordkampagne, seine Kinder praktizieren Ungehorsam, er muss einen renitenten Studenten erdulden, der ihn mal besticht und mal erpresst, sein lebensunfähiger Bruder kommt erst nicht aus dem Badezimmer (»I’ll be out in a minute!«) und dann mit dem Gesetz in Konflikt, sein Redneck-Nachbar macht ihm einen Teil seines Grundstücks streitig, er verursacht einen Verkehrsunfall, Anwaltskosten fressen seine Reserven auf, um ihn herum fangen die Leute an zu sterben. Und ständig ruft dieser Dick Dutton vom Columbia Record Club an!

Es ist Larry nicht zu verdenken, dass er die Frage stellt, die sich jeder schon einmal gestellt hat, der vom Unglück heimgesucht wurde: Warum passiert gerade mir das alles? Antworten erwartet er bei den Rabbis seiner Gemeinde, denn die lange jüdische Geschichte und Tradition, so rät ihm eine Freundin, wären ein einziger Quell unschätzbarer Lebenshilfe.

Der erste Rabbi, dem er gegenüber sitzt, kramt in seinem Phrasenbaukasten und fördert eine Handvoll abgegriffener Glaubensfloskeln zutage: »You have to see these things as expressions of God’s will.« Und setzt hinzu: »You don’t have to like it, of course.« Larry möge sich doch eine andere Perspektive suchen, denn Gott wäre überall – selbst in diesem herrlichen Parkplatz da draußen.

Hilfreicher ist der ältere Kollege, Rabbi Nachtner, auch nicht. Er erzählt eine abstruse Geschichte über hebräische Gravuren auf der Innenseite der Zähne eines Goys, eines Nichtjuden. Die Anekdote hat kein Ende, keine Moral und keine Erklärung, Nachtner resümiert lediglich, dass manche Rätsel einfach nicht zu lösen wären und im Laufe der Zeit ihre Bedeutung verlören. Bestürzt, dass Nachtners große Lebenserfahrung und Kenntnis der Schrift nichts Erhellenderes zu bieten haben, besteht Larry auf einer Antwort. Der Rabbi wiegelt ab: »Sure! We all want the answer! But Hashem doesn’t owe us the answer, Larry. Hashem doesn’t owe us anything. The obligation runs the other way.«

Die Default-Ausflucht aller Religionen, postuliert, um sich unangreifbar zu machen. Dem Menschen stünde es nicht zu, Gottes Wege zu hinterfragen – ganz im Sinne des Zitats von Mittelalter-Rabbi Rashi, das dem Film vorangestellt ist: »Receive with simplicity everything that happens to you.« Doch Larry ist das zu einfach. Dass er, der er ja überzeugt ist, das ihm widerfahrende Unglück widerspräche der Idee eines gütigen und gerechten Gottes, mit einem lapidaren Hinweis auf dessen Mysterium abgespeist werden soll, lässt seine rationale Seele rebellieren. Dazu hat er als Pädagoge wohl das Gefühl, Gott erfülle seinen Lehrauftrag nicht korrekt: Kein Fachmann würde je ohne Begründung schlechte Noten verteilen. Sonst: Erkenntnisgewinn gleich Null, Besserung nicht zu erwarten. Larrys Frustration kondensiert sich in der händeringenden Frage: »Why does he make us feel the questions, if he’s not gonna give us any answers?«

Dinge haben Ursachen, Dinge haben Konsequenzen. Alles liegt klar zutage, wenn man nur im Besitz aller Fakten ist. Dass es so einfach doch nicht ist, auch nicht in Larrys säkularem Umfeld der Wissenschaft, zeigt ein Schlüsselmoment des Films, der eine frühere Szene um Schrödingers Katze noch steigert. Larry behandelt Heisenbergs Unschärferelation, schreibt fiebrig Formeln an eine Tafel und erklärt: »The Uncertainty Principle. It proves we can’t ever really know …« – in diesem Moment schneidet die Kamera in die Totale, gibt den Blick frei auf die gewaltige, restlos mit Formeln bedeckte Tafel – »… what’s going on.«

Larrys Beweis ist so elaboriert und spannend wie Nachtners Zahn-Anekdote, läuft aber auf dieselbe ernüchternde Feststellung hinaus: Wir tappen im Dunkeln. Endgültige Gewissheit ist eine Illusion; den Katzenkasten zu öffnen oder der Welt mit Messgeräten zu Leibe zu rücken, ist genauso irreführend und vergeblich wie der Versuch, Gott in die Karten zu kucken. Wobei der vermutlich gar kein Blatt auf der Hand hat, so wie es aussieht … Die Coens treiben es nicht weiter mit ihrer Gotteslästerei, erlauben sich lediglich noch einen Seitenhieb auf die jüdische Egozentrik. »What happened to the goy?«, fragt Larry. Nachtner darauf: »The goy? Who cares?«

Larry schafft es nicht, zum ältesten und weisesten Rabbi vorzudringen (Grund: »He’s thinking.«), sein Sohn aber erhält als frischgebackener Religionsmündiger automatisch das Privileg. Die bedeutungsschwangeren Worte, die der alte Marshak ächzend von sich gibt, sind schwer zu verstehen, aber sie entpuppen sich als Textzeilen von Jefferson Airplanes »Somebody to Love«. Marshaks Wissen ist also tatsächlich allumfassend. Und das Zitat, das er bringt – »When the truth is found to be lies, and all the hope within you dies.« – spiegelt orakelhaft Larrys zum Scheitern verurteilte Suche nach der Wahrheit (im Original heißt es ›joy‹ anstelle von ›hope‹; möglicherweise eine bewusste Manipulation der Coens, um die Verbindung deutlicher zu machen).

Danny bekommt sein konfisziertes Transistorradio zurück, und schon ist er mit der wertvollen Weisung »Be a good boy.« ins verantwortungsvolle Leben entlassen. Es steht zu vermuten, dass dieses Leben weniger von frommen Dogmen geprägt sein wird als noch das seines Vaters, wenn schon der mit dem Glauben hadert und nur noch die Tradition lebt, nicht die Überzeugung. Religion kann die Lebensfragen der Menschen nicht mehr beantworten. Der ›Summer of Love‹, der in San Francisco ausgebrochen ist, hat selbst das Hinterland des Mittleren Westens erreicht, die Kinder entdecken nun erst mal sich selbst, sind mit Haarewaschen, Musik und Drogen beschäftigt.

Seltsam deplatziert wirken diese Moden in der aseptischen Bungalowsiedlung mit ihren langweilig sauberen Rasenparzellen (»Property line’s the poplar.«), die offenkundig jenem jüdisch geprägten Vorort von Minneapolis nachempfunden ist, in dem Joel und Ethan aufgewachsen und zur Schule gegangen sind. Tatsächlich heißen einige von Dannys Schulfreunden wie ihre damaligen Kameraden. Und Anwalt Ronald Meshbesher, dessen Namen sich die Coens nicht besser hätten ausdenken können, praktiziert tatsächlich in Minneapolis.

Derlei Reminiszenzen bestätigen, was die Ausstrahlung des Films nahelegt: »A Serious Man« ist der bislang persönlichste Film der Coens, und es ist bei aller Ironie auch der warmherzigste. Der Film hat Larry Gopnik gern, selbst wenn er ihm übel mitspielt. Und seine Welt hat Ecken und Winkel, in denen Joel und Ethan ihre Launen ausleben können: Da fahren Kameras durch Hörkanäle, setzen unangekündigte Traumsequenzen neckische Akzente, da werden Personen in ein eher unvorteilhaftes Licht gesetzt (Onkel Arthur beim Baden, buäh) und nicht eben behagliche Details in den Vordergrund gerückt (sein Schleimabsauggerät).

Etliche Bonbons finden sich auf der Tonspur: vom Rascheln des Perlenvorhangs von Mrs. Samsky bis zu dem Tinggg-Geräusch, das der Kiddush-Becher macht, den Danny Rabbi Nachtner eher entreißt als dass er ihn ihm gibt. Ferner erforschen die Coens abermals den Klang von Namen (Dick Dutton, Solomon Schlutz), experimentieren mit idiomatischer Phonetik (»Mere surmise, Sir.«) und merkwürdigen Stimmen (der überraschende Bass von Marshaks Sekretärin, Sy Ablemans einlullende Schmalzstimme).

Joel und Ethan geben sich auch kryptisch: Dem Film als Prolog vorangestellt ist eine unheimliche Episode aus einem osteuropäischen Schtetl des 19. Jahrhunderts, aus einer Zeit also, in dem der Glaube bzw. der Aberglaube noch uneingeschränkten Einfluss auf das Leben der Menschen hatte. Die kleine Geschichte ist nicht traditionell, ist von den Coens ausgedacht und setzt den Ton, aber ihre Beziehung zum Rest des Films bleibt unklar. Ähnlich mysteriös ist Onkel Arthurs Lebenswerk, der Mentaculus, ein wahnwitziges Büchlein voller numerischer Kritzeleien, die vielleicht gleichermaßen an die jüdische Kabbala und Larrys konfuse Tafelbilder erinnern sollen.

Fragezeichen umwölken auch den ominösen Schluss des Films. Larry lässt sich dazu hinreißen, im Falle des renitenten Studenten seine Prinzipien ein wenig zu lockern, die monetäre Notlage zwingt ihn dazu. Seine akademische Integrität angekratzt, erhält er prompt eine zutiefst beunruhigende Nachricht von seinem Arzt, während draußen ein herannahender Tornado den Himmel verdunkelt. Sollte alles ein tragisches Ende finden, bevor die drängende Frage geklärt ist, warum guten Menschen Böses zustößt? Der Film zumindest findet sein Ende. Schwarzblende, und aus.

Was machen wir daraus? Erhält Larry die göttliche Quittung für sein Zweifeln, und mit ihm die gesamte Gemeinde? Oder gibt es halt manchmal Tornados in der Gegend? Als Fingerzeig mag gelten, dass im April 1967 tatsächlich eine Serie von Wirbelsturmen das südliche Minnesota heimsuchte; deute man das, wie man will … Bibelfeste Kritiker jedenfalls versäumten nicht zu erwähnen, dass Larrys unglückliche Geschichte ganz offensichtlich dem Buch Hiob nachempfunden sei (vernachlässigend, dass Larry weder zu Gott hält noch schlussendlich reich belohnt wird). Andere bemühen wieder die alte Leier vom jüdischen Selbsthass und beklagen, der Film wäre von nichts als jüdischen Karikaturen bevölkert.

Dabei ist das Casting nur der charaktervollsten Physiognomien, nur der ausdrucksstärksten Gestalten die halbe Miete jedes Coen-Films – in diesem Fall in wohltuender Abwesenheit von Stars und Sternchen, stattdessen unter Mithilfe vieler ortsansässiger Laien. Warum genau Arlen Finkle zum mausgesichtigen Pharisäer gerät, der Schuldirektor zum ohrbehaarten Runzelgreis und seine Sekretärin zur mächtigen Matrone im Blümchenkleid – die Wege der Coens sind unergründlich.

Larry Gopnik nun (anrührend und komisch zugleich: Michael Stuhlbarg) ist einer der wenigen Charaktere im Coenversum, die ihr Dasein in einem größeren Zusammenhang zu fassen versuchen. Üblicherweise reflektierten Coen-Figuren die Absurdität ihrer Situation nicht (oft, weil ihre eigene Idiotie ihnen dabei im Wege stand). Ed Crane machte sich in »The Man Who Wasn’t There« schon zaghaft Gedanken über sein Leben, Sheriff Bells Weltschmerz in »No Country for Old Men« ist bereits das zentrale Thema des Films.

Larry katapultiert die Sinnfrage weit über die Grenzen des Films hinaus, macht die Implikationen der Geschichte relevant für alle, die vielleicht in ähnlicher Weise mit dem Schicksal hadern. Ironisch und leichtfüßig genug, um nicht zu vielen Zeitgenossen auf den Schlips zu treten, laviert sich der Film durch Themen, die im Coen-Kino durchaus kein Standard sind. Nie stand es in dem Ruf, selbstreflexiv und fast grüblerisch dem Sinn des Lebens auf der Spur zu sein, sich keck mit Weltanschauungen anzulegen oder überhaupt nur gegen den kulturellen Strich zu bürsten. Womöglich sind Joel und Ethan mit »A Serious Man« tatsächlich erwachsen geworden? Masel tov!

Coen Culture. Die Liste von Schülern, die Larry beim Wickel hat, verzeichnet als letzten Namen eine Mary Zophres. Die Frau ist die Kostümdesignerin des Films und, offenbar eine verlässliche Kraft, auch der vorangegangenen acht Coen-Filme (für den nächsten ist sie auch schon gebucht). Mary Zophres also verpasste Judith Gopnik die hässlichen Wollblusen, Sy Ableman die schreienden Südseehemden und Larry seine zu kurzen Hosen. Psychische Schäden trugen die Darsteller offenbar nicht davon, wie der Abspann verrät: »No Jews were harmed in the making of this motion picture.«